FARA Feldforschungen

Feldforschungen in Fāra / Šuruppak

Nach intensivem Survey von 2016 – 2018 und Magnetometerprospektionen 2018 und 2022 (Team Faßbinder) fanden 2022 und 2024 die ersten Ausgrabungskampagnen statt. Das Projekt wird von Prof. Dr. Adelheid Otto (LMU München) in Zusammenarbeit mit Prof. Abbas al-Hussainy (University Al-Qadissiyah) geleitet.

Forschungsgeschichte

Die Ausgrabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft in Fāra, die 1902–1903 unter Leitung von Robert Koldewey und Walter Andrae stattfanden, erbrachten grundlegende Erkenntnisse zur damals noch so gut wie unbekannten Frühzeit des sumerischen Kernlandes. Vor allem auf dem Gebiet der Schriftfunde waren sie spektakulär, erlaubten doch die Fāra-Tafeln erstmals Einblicke in Geschichte, Wirtschaft, Gesellschaft und Literatur der nach diesem Fundort benannten frühdynastischen Periode, der Fāra-Zeit, ca. 2600-2475 v. Chr., mit FD/ED IIIa gleichgesetzt; 1931 fanden weitere Ausgrabungen der University of Pennsylvania inclusive Stratigraphieschnitten statt, und Harriet Martin führte 1973 einen dreitägigen Survey des Stadtgebietes durch (Heinrich & Andrae 1931; Schmidt 1931; Martin 1988; Krebernik 1998).

Ziele des neuen Projektes

Die Stadt Šuruppak und ihre Struktur, die unterschiedlichen Bauwerke und die darin lebenden Menschen lassen sich trotz der etwa 900 Tontafeln der Altgrabungen so wenig verstehen, dass neue Forschungen mit den heute zur Verfügung stehenden Methoden dringend geboten waren. Denn weil hier die frühdynastischen Schichten direkt an der Oberfläche liegen, kann mit Fāra eine Stadt der zweiten großen Urbanisierungsperiode Südmesopotamiens in der ersten Hälfte des 3. Jahrtausends großflächig erfasst werden.

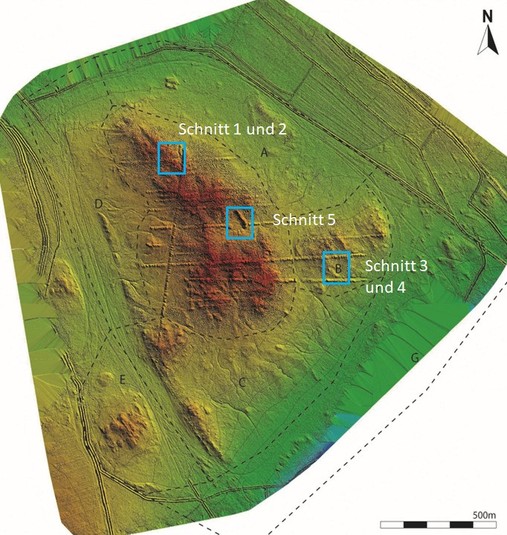

2022 sollte zunächst geklärt werden, ob neue Ausgrabungen trotz der massiven Raubgrabungen möglich und sinnvoll seien, gehört der Hügel doch zu den am schlimmsten verwüsteten. Ferner sollten, aufbauend auf unseren Ergebnissen aus Survey, Remote Sensing und Geophysik, im Zentrum, in der Unterstadt und am Nordrand Häuser und offizielle Gebäude exemplarisch untersucht werden und die Geophysik weitergeführt werden. 2024 wurde die Grabungsstelle am Nordrand weiter untersucht.

Abb. 1: Digitales Höhenmodell mit den 2022 und 2024 ausgegrabenen Grabungsstellen (Schnitte 1–5)

Ausgrabungen in Bereich I: Häuserviertel und Verwaltungsgebäude der FD II-III-Zeit

Abb. 2: Blick über Grabungsstelle 1 (links) und 2 (rechts mit ‚Siegelgrube‘)

In Bereich I am Nordrand des Haupthügels von Fāra wurde ausgehend von der „Graben Id-e“ der Ausgrabungen 1902-03 ein 40m langer Schnitt nach Westen angelegt (Abb. 2). Im Westteil (Grabungsstelle 1) wurde Haus 1 mit vier um einen Hof gruppierten Räumen ausgegraben. Aufgrund starker Raubgrabungen sind die direkt an der Oberfläche liegenden Mauern und Fußböden teilweise zerstört, weswegen auf weitere Ausgrabungen verzichtet wurde (Abb. 3).

Abb. 3: Haus 1 während der Ausgrabungen

Grabungsstelle 2 grenzt direkt an die „starken Asche- und Schuttschichten“ an, in der 1902 die frühesten Tontafeln, Figurinen und hunderte gesiegelter Verschlüsse der Mesilim-Periode gefunden wurden, angeblich ohne dass sich „Reste von Wohnstätten“ nachweisen ließen (Heinrich & Andrae 1931, 61). Da dies insbesondere bei Türverschlüssen nicht überzeugt, suchten wir das fragliche Gebäude, aus dem der Schutt stammte.

Tatsächlich fand sich die mit 1,20m besonders breite Lehmziegelmauer eines Gebäudes, an der die schräg abfallenden Schuttschichten beginnen, vermutlich wurde also der Abfall aus diesem Gebäude entsorgt. An das Gebäude ist ein zylindrischer Silo aus gebrannten plankonvexen Ziegeln angebaut (Abb. 4).

Abb. 4: Die breite Mauer des Verwaltungsgebäudes und das Silo

Die Schuttschichten der Abfallgrube wurden 2022 und 2024 auf kleiner Fläche (4m lang, 2,5m breit, 2,5m tief) ausgegraben. Der stark verbrannte Schutt enthielt große Mengen an verbranntem Schilf, Scherben und Tierknochen sowie dutzende Figurinen und hunderte gesiegelter Verschlüsse (Abb. 5), weswegen die Grube den Spitznamen ‚Siegelgrube‘ erhielt.

Die Siegelbilder zeigen zwar unterschiedliche Stile, die stilistisch als FD I oder II bezeichnet würden, aber die Verschlüsse sind aufgrund unserer Untersuchungen der Tone und Kontexte etwa gleichzeitig gemacht worden.

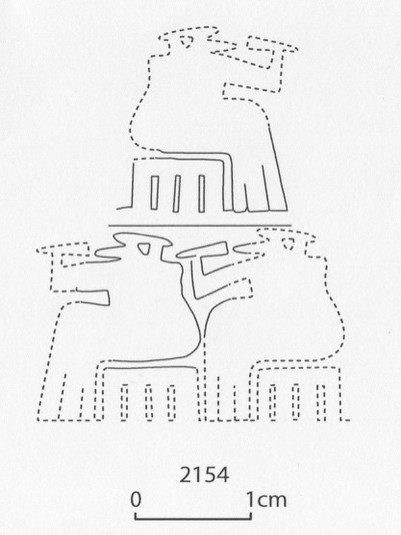

Abb. 5 a–c: Türverschluss mit Abrollung eines Siegels mit Symposiasten, und Türverschluss mit Tierkampfszene

Ausgrabungen in Bereich III, Hügel B

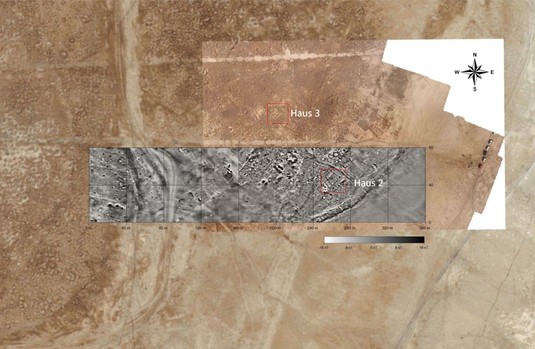

Abb. 6: Die Häuser 2 und 3 im Drohnenbild und der Geomagnetik (Berthold Einwag, Jörg Faßbinder)

Grabungsstelle 3 befindet sich im Osten von Fāra auf dem durch einen Kanal vom Haupthügel separierten Hügel B in unmittelbarer Nähe zur Stadtmauer. Drohnen-Luftbilder nach Regen und Magnetometerprospektion lassen dicht bebaute Häuserviertel gut erkennen. Zwei der Gebäude, ‚Haus 2‘ und ‚Haus 3‘ wurden 2022 ausgegraben (Abb. 6).

Abb. 7: Das fertig ausgegrabene Haus 2

Haus 2 ist ein großes Gebäude von 227 m2 und hat acht Räume, die sich um einen quadratischen Hof mit einem Herd legen (Abb. 7). Die Mauern und Fußböden lagen direkt unter der Oberfläche und sind unverbrannt. Da die Schnitte von 1902-03 auf dem gesamten Hügel B angeblich keine Architektur antrafen, ist offensichtlich, dass damals unverbrannte Lehmziegelmauern nicht erkannt wurden.

Abb. 8: Das Wohnviertel in Schnitt 4

Grabungsstelle 4 (19 x 9 m, 171 m2) befindet sich 80 m nordwestlich von Grabungsstelle 3. Insgesamt wurden hier ein Gebäude fast komplett (Haus 3), ein zweites teilweise (Haus 5) sowie die Ecke eines weiteren Hauses (Haus 4) ausgegraben. Zwischen diesen Häusern befinden sich Straßen und Freiflächen, Bestattungen und eine große Abfallgrube, die Mengen an Küchenabfällen und Keramik mit gesiegelten Verschlüssen vermischt enthält. Grube und Häuser datieren in die FD IIIa-Zeit.

Ausgrabungen in Bereich II (Zentrum)

Abb. 9: Die Befunde in Grabungsstelle 5: Die Außenmauer des großen Gebäudes (Tempel?)

Grabungsstelle 5 befindet sich relativ im Zentrum des Haupthügels, wo 1902 in Graben IIIa-c ein außergewöhnliches Gebäude angeschnitten wurde, das schon Andrae für den Tempel hielt (Heinrich & Andrae 1931, 12-13). Die Geophysik 2018 und 2022 erbrachte Reste eines vielräumigen, über 160m x 120m großes Gebäudes, das im Westen und Norden von einer 4m breiten geschotterten Straße umgeben wird. Im Schnitt von 20,5m Länge und 6m Breite wurden Außen- und Binnenmauern des Gebäudes, die Straße und das Grab einer erwachsenen Person und eines Kindes (Grab 502) erfasst. Die Befunde datieren in die FD I-Zeit.

Abb. 10: Ausgrabungen in Schnitt 5, im Vordergrund Bestattung 502

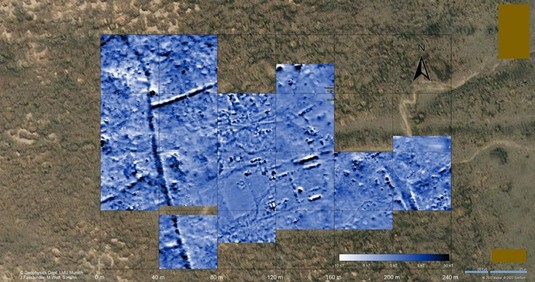

Geophysik

Im Stadtzentrum, entlang der Stadtmauer in der Unterstadt sowie am Hafen und dem ehemaligen Euphratarm war es trotz der Störungen durch Raubgruben möglich geophysikalische Prospektion (Magnetometer) durchzuführen. So konnten hunderte von Gebäudegrundrissen, der Verlauf der Stadtmauer sowie Kanäle, Häfen und verschiedene Wasserinstallationen identifiziert werden.

Abb. 11: Geophysik bei Grabungsstelle 5

Abb. 12: Ergebnisse der Geophysik bei Grabungsstelle 5 (J. Faßbinder, M. Wolf, S. Hahn, M. Scheiblecker) 2018 und 2022: Das große Gebäude im Stadtzentrum, der Tempel?

Das Team

- Archäologie (2022): Adelheid Otto, Abbas al-Hussainy und Berthold Einwag; Christoph Fink, Johannes Einwag, Johannes Hechtl, Karlotta Herbst, Jacob Jawdat, Moritz Kellerer, Le Redepenning

- Archäologie (2024): Adelheid Otto und Berthold Einwag, Cyrill Dankwardt, Darij Dubitskij, Christoph Fink, Carla Foitzik, Moritz Kellerer, Junia Kieser, Saman Sajedi und Annika Wilkening

- Zeichnung 2018–2024: Manfred Lerchl

- Geophysik 2018, 2022: Jörg Faßbinder, Marion Scheiblecker, Sandra Hahn, Marco Wolf

Dank

Unser Dank gilt der irakischen Antikenverwaltung SBAH und seinem Generaldirektor Ali Shalgam, Basim Jabbar und Haidar Laäbi, den Repräsentanten der Antikendienste Diwaniyah und Afak, und den Repräsentanten der Antikendienste. Ferner danken wir Prof. Abbas al-Hussainy (University Al-Qadisiyah) für seine Kooperation und den Graduate Students der Universität Al-Qadisiyah für ihre Mitarbeit, ebenso wie dem Team aus München.

Herzlicher Dank für die Förderung geht an:

Fakultät für Kulturwissenschaften der LMU

Münchener Universitätsgesellschaft

Deutsche Orient-Gesellschaft e.V.

Private Spenderinnen und Spender

Ein Teil des Teams 2022

Das Team 2024

Literatur

- Andrae, W. 1903. Ausgrabungen in Fara und Abu Hatab. MDOG 17, 4−35.

- Heinrich, E. & Andrae, W., 1931. Fara. Ergebnisse der Ausgrabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft in Fara und Abu Hatab 1902/03. Berlin 1931.

- Martin, H. P., 1988. Fara: A Reconstruction of the Ancient Mesopotamian City of Shuruppak, Birmingham.

- Schmidt, E., 1931. Excavations at Fara, 1931. University of Pennsylvania's Museum Journal 2, 193–217.

- Krebernik, M. 1998, Die Texte aus Fāra und Tell Abū Ṣalābīḫ. In J. Bauer, R. K. Englund & M. Krebernik, Mesopotamien. Späturuk-Zeit und Frühdynastische Zeit. OBO 160/1, Freiburg/Göttingen, 235–427.

Publikationen aus dem Projekt

- Otto, A., Fink, C., Herbst, K., Seabrook, M., Einwag, B. 2025: Neue Feldforschungen in Fāra / Šuruppak 2022 und 2024. MDOG 157, 29-56

- Otto, A. 2025: To change, or not to change,... Transitional glyptic styles in ED II Fara / Šuruppak and their relation to officialdom, in C. Glatz, M. Palmero Fernández, A. Richardson & M. Seymour (ed.), Tracing Transitions & Connecting Communities in the Archaeology of Southwest Asia. Papers in Honour of Roger Matthews, Leiden, 103–117. .

- Einwag, B., Otto, A., Fassbinder, J. 2025: Harbours, Water Gates, and Canals in Šuruppak and Ur, New Results from Old Sites. In L. Romano (ed.), Sumer and the Sea, Delta, Shoreline, and Urban Water Management in 3rd Millennium Mesopotamia. Proceedings of the 1st ARWA International Research Workshop (Rome, 2–4 June 2021), ARATTA 3, Turnhout, 91–100.

- Otto, A. 2025. Die ganz spezielle Herausforderung: Ausgraben in Mesopotamien. Jahresbericht 2024 der Münchener Universitätsgesellschaft, München, 10–12.

- Otto, A., al-Hussainy, A., Einwag, B., Fassbinder, J., Hechtl, J. & Herbst, K. 2024: Ausgrabungen in Fāra / Šuruppak 2022. MDOG 156, 73-104.

- Otto, A. 2023: 120 Jahre nach den Pionierleistungen der DOG: Neue Forschungen in Fāra / Schuruppak, einer sumerischen Stadt des 3. Jahrtausends v. Chr. In J. Marzahn & D. Wicke (ed.), Zwischen Schwarzem Meer und Persischem Golf. 125 Jahre Deutsche Orient-Gesellschaft. Darmstadt, 152–159.

- Otto, A. & Einwag, B. 2022: The Fāra Regional Survey Project (FARSUP) (2016–2018). In A. Otto & K. Kaniuth (ed.), 50 Jahre Vorderasiatische Archäologie in München. MAAO 7, 326–333.

- Hahn, S.E., Fassbinder, J. W. E., Otto, A., Einwag, B. & al-Hussainy, A. 2022: Revisiting Fara: Comparison of merged prospection results of diverse magnetometers with the earliest excavations in ancient Šuruppak from 120 years ago. Archaeological Prospection 29, 1–13. https://doi.org/10.1002/arp.1878

- Otto, A. & Einwag, B. 2020: The Survey at Fāra – Šuruppak 2016–2018. In A. Otto, M. Herles & K. Kaniuth (ed.), Proceedings of the 11th ICAANE, Volume 2. Wiesbaden, 293–330.

Interview mit Prof. Adelheid Otto in der Tagesschau am 3. Mai 2025

"Auf der Suche nach Noahs Arche - und was Archäologen dazu sagen"

https://www.tagesschau.de/wissen/forschung/arche-noah-100.html?at_medium=tagesschau&at_campaign=Mail&at_content=SiteSharing

Kontakt

- Prof. Dr. Adelheid Otto: aotto@lmu.d

Survey im Gebiet um Fara

- https://www.vorderas-archaeologie.uni-muenchen.de/forschung/fara/index.html

- https://www.vorderas-archaeologie.uni-muenchen.de/forschung/kalam/index.html

Frühere Forschungen