KALAM

Projekt „KALAM. Analysis, protection and development of archaeological landscapes in Irak and Uzbekistan through ICTs and community-based approaches”, gefördert von der Volkswagen Stiftung

Das Institut für Vorderasiatische Archäologie der LMU führt seit 2022 unter Leitung von Adelheid Otto ein neues internationales Projekt durch mit dem Ziel, gefährdete archäologische Landschaften im Irak und in Usbekistan zu schützen, wo ausgedehnte Gebiete mit tausenden Kulturerbestätten infolge von Raubgrabungen, Siedlungsbau, Landwirtschaft und Staudammbauten akut gefährdet sind.

Das Projekt, zu Deutsch: „KALAM. Analyse, Schutz und Entwicklung archäologischer Landschaften im Irak und in Usbekistan durch Informations- und Kommunikationstechnologie sowie gemeinschaftsbasierte Maßnahmen” wird auf Basis einer Kooperation auf Augenhöhe mit ArchäologenkollegInnen im Irak, in Usbekistan und Italien durchgeführt. Es hat zum Ziel, archäologische Stätten systematisch zu dokumentieren, in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung vor Ort nachhaltige Methoden zum Schutz zu entwickeln und das Bewusstsein für den Wert des Kulturerbes zu stärken.

Es wird von der Volkswagen Stiftung von 2022–2025 gefördert im Rahmen der internationalen Initiative „Global Challenges - Integrating Diverse Perspectives on Heritage and Change“, zu der sich die Volkswagen Stiftung, die Compagnia di San Paolo in Italien und der Riksbankens Jubileumsfond in Schweden zusammengeschlossen haben.

Abb. 1: das Team aus der Luft

Ziele und Maßnahmen

Ziel 1: Analyse.

Begutachtung archäologischer Landschaften mittels Fernerkundung und archäologischer Untersuchung

Das Team der LMU hat eines der am stärksten durch Raubgrabungen betroffenen Gebiete des südlichen Irak, der Bereich zwischen den großen Städten des 3. und 2. Jahrtausends v. Chr., Fara/das antike Šuruppak und Ishān Baḥrīyat/das antike Isin in der Provinz Diwaniya, auf einer Fläche von 680km2 gesurveyt.

Abb. 2: Durch Raublöcher massiv gestörter Ruinenhügel von Isin

Die systematische Oberflächenbegehung hat 105 archäologische Stätten erfasst. Sie wird so kombiniert mit Fernerkundungstechniken und dem Studium alter Karten und Dokumentationen, dass umfassende Informationen zur Geschichte und Entwicklung dieser Region über 7000 Jahre gesammelt werden. Zugleich werden Landschaftsmerkmale wie alte Wasserwege, Straßen, Wachttürme und anderes aufgenommen, sodass die durch Landwirtschaft, Straßenbau, Siedlungserweiterungen und andere modernen Baumaßnahmen akut bedrohten antiken Landschaften ebenfalls dokumentiert werden.

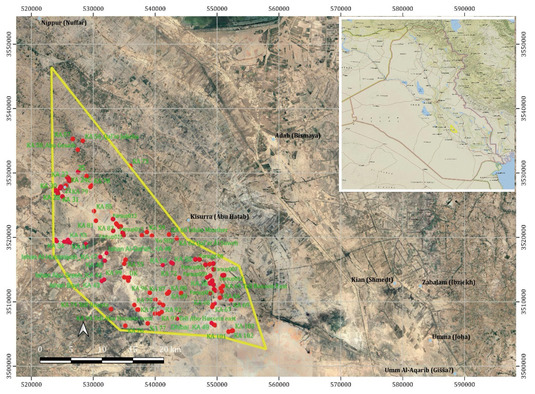

Abb. 3: Die 105 erfassten archäologischen Stätten der Surveyregion in der Provinz Diwaniya

Die erfassten Siedlungen lassen sich aufgrund der Scherben, Werkzeuge und anderer Artefakte zwischen 5000 v. Chr. (Obed-Periode) und 1930 n. Chr. (späte ottomanische Periode) datieren. Innerhalb dieses langen Zeitraums sind sowohl große Städte von bis zu 250 ha, als auch kleine Weiler oder Einzelbauten von 1 ha oder weniger belegt.

Alle Strukturen werden systematisch photographisch und mit Luftbildern dokumentiert und digitale Höhenmodelle errechnet.

Abb. 4, 5: Ansicht und digitales Höhenmodell eines ottomanischen Wachtturms

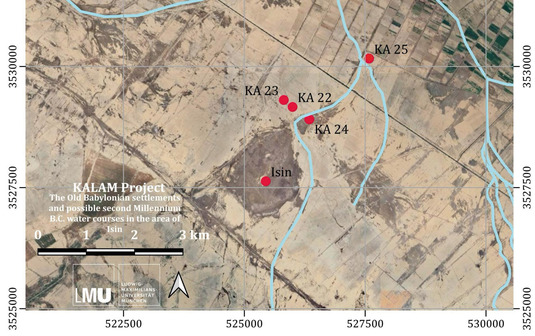

In Kombination mit dem Studium der antiken Fluss- und Kanalverläufe lässt sich die diachrone Entwicklung der antiken Kulturlandschaften, meistens bedingt durch die Verlagerung der damaligen Flussläufe, detailliert rekonstruieren.

Abb. 6: Rekonstruktion der Wasserläufe nahe Isin in der altbabylonischen Zeit

Ziel 2: Schutz

Dauerhafter Schutz des Kulturerbes kann nur gelingen, wenn die jeweiligen lokalen Gemeinschaften mit eingebunden werden. Das Team der LMU hat hierfür mehrere Maßnahmen ergriffen.

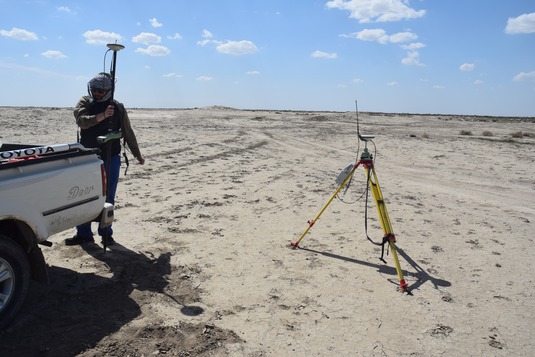

Die erste ist die Fortbildung lokaler Amtsträger, insbesondere der zahlreichen Mitarbeiter der Antikenbehörden vor Ort, in digitalen und konventionellen Methoden der Datenaufnahme, Bearbeitung und Speicherung. Sie wurden im Laufe der letzten Jahre in der Durchführung von Oberflächenbegehungen archäologischer Fundorte, der Fernerkundung mittels Satellitenbildern und vor Ort erstellten Drohnenphotos (remote sensing), Geoinformationssystemen und Datenbanken und vielen weiteren Methoden vor Ort fortgebildet.

Abb. 7: Schulung zur Vermessung

Abb. 8: Schulung am Computer

So können sie auch in Zukunft antike Siedlungen, alte Kanalsysteme, Brücken, Wegenetze und anderes systematisch dokumentieren und ihren jeweiligen Zustand und Gefährdung kartieren.

Abb. 9: Vermessung

Abb. 10: Scherbenauslegen

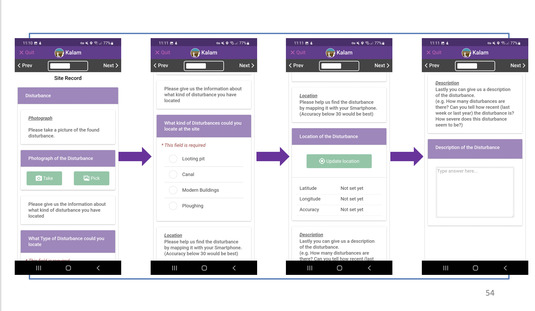

Die zweite ist die Entwicklung einer mobilen App in Form einer geobasierten interaktiven Informationsplattform zur Überwachung von Stätten im Irak. Sie ist sowohl in arabischer als auch in englischer Sprache verfügbar. Da Handys das einzige Kommunikationsmittel sind, über das fast jede Person im Irak verfügt und das ständig genutzt wird, ist eine mobile App ein besonders wirksames Mittel, um die Bevölkerung in die Überwachung des kulturellen Erbes einzubeziehen. Die vom KALAM-Projekt entwickelte App ermöglicht es der irakischen und der internationalen Gemeinschaft, mehr Informationen über archäologische Stätten zu erhalten und sich an der Überwachung der oft gefährdeten Stätten zu beteiligen.

Abb. 11: Ein Tell, auf dem Luftbilder ein großes Gebäude zeigen, wird akut bedroht durch Landwirtschaft

Abb. 12: Mobile App zur Dokumentation von Schäden an Kulturerbestätten

Ziel 3: Entwicklung

KALAM zielt darauf ab, die Beteiligung der lokalen Gemeinschaften an Management und Erhaltung ihres lokalen Kulturerbes zu unterstützen und zu verbessern.

Das Engagement der Gemeinschaften wird durch reale und virtuelle Besucherzentren gefördert. Die realen Besucherzentren befinden sich an verschiedenen Orten im Irak und in Usbekistan, das virtuelle wurde als besonders dauerhafte und weitreichende Form des Informationszugangs entwickelt.

Derzeit finalisiert das LMU-Team eine Ausstellung in einem Gemeindezentrum in Pashkhurt (Provinz Surkhandarya, Usbekistan). In enger Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden wird die Ausstellung über die prähistorische und frühgeschichtliche Entwicklung der Region in der örtlichen Schule im Zentrum des modernen Dorfes Pashkhurt zu sehen sein. Die KALAM-Ausstellung konzentriert sich auf die wissenschaftliche Erforschung der Region und die daraus gewonnenen Erkenntnisse über die vormoderne Wirtschaftsgeschichte, die auf Wandtafeln vermittelt werden. Ein Teil der Ausstellung ist den archäologischen Methoden und den Grundprinzipien des Kulturgüterschutzes gewidmet, um die Einwohner in die Lage zu versetzen, die Überreste der Vergangenheit ihrer Heimat zu reflektieren, zu schützen und aktiv zu verwalten.

Abb. 13: Gebäude der Ausstellung in Pashkurt (Usbekistan)

Sehr innovativ und genau auf die Bedürfnisse im Irak zugeschnitten ist das „virtuelle Besucherzentrum“, das für den Süden des Irak entwickelt wird. Es umfasst maßgeschneiderte Videos, die auf dem Handy anzuschauen sind, für ein breites Publikum, von Schulkindern bis zu interessierten Erwachsenen. Auf einer zweisprachigen Website werden Informationen über die reiche Kulturlandschaft und das kulturelle Erbe Südmesopotamiens bereitgestellt, darunter detaillierte Reiseinformationen für die Region Qadisiyah mit Koordinaten, Karten, Wegbeschreibungen und Ortsbeschreibungen. Eine Reihe von Kurzfilmen, die den Wert und die massive Gefährdung des unschätzbaren Kulturerbes vorstellen, werden über diese Website zugänglich sein und zusätzlich über Facebook und andere soziale Medien beworben werden.

Ferner beteiligt sich das LMU-Team am „Visitor Center“ in Seleukia am Tigris/Tell Umar durch die Realisierung der Schautafeln für Erwachsene und Kinder.

Abb. 14: Oberflächenfund nach Regen

Ergebnisse

Die Ergebnisse wurden in Vorträgen und Publikationen verbreitet.

1. Vorträge

- C. Fink und J. Jawdat 2022. “KALAM: The Preliminary Collected Data of Survey 2022”. Im Rahmen des Altorientalischen Kolloquiums, LMU München.

- J. Jawdat 2024. “The KALAM Project: The Preliminary results of the 2023-24 Survey between Šuruppag and Isin”. Im Rahmen des Altorientalischen Kolloquiums, LMU München.

- A. Otto and J. Jawdat 2024. “Rescuing the archaeological landscapes in Qadisiyah Province (Irak), training and awareness raising”. In the Global Issues Convention, Hannover.

- J. Jawdat and A. Otto 2024. “From the Uruk Period to the Sassanian Period in Southern Mesopotamia: A Brief Overview of the Results of the KALAM Project”. Vortrag an LMU München.

- J. Jawdat. 2025. “KALAM Project: Reconstructing the Old Babylonian landscape and documenting the risk of the archaeological heritage between Šuruppak and Isin (Irak)”. 14. Internationaler Kongress der Vorderasiatischen Archäologie (ICAANE) in Lyon (Frankreich).

- J. Jawdat. 2025 (October, forthcoming). "Some aspects on the Hydrography between Šuruppag and Isin according to the KALAM survey". Within the first conference of the SNSF Sinergia project ”Hydrography of Mesopotamia. Rivers and Channels in Babylonia from the 4th to the 1st millennium BCE”, in Bern (Schweiz).

2. Publikationen

- A. Otto & B. Einwag, „The Fāra Regional Survey Project“, in: A. Otto und K. Kaniuth (Hrsg.), 50 Jahre Vorderasiatische Archäologie in München. MAAO 7 (2022) 326–333.

- B. Einwag, A. Otto & J.W.E. Fassbinder, „Harbours, Water Gates, and Canals in Šuruppak and Ur. New Results from Old Sites“, in: L. Romano (Hrsg.), Sumer and the Sea: Delta, Shoreline, and Urban Water Management in 3rd Millennium Mesopotamia. ARATTA 3, Turnhout 2025, 91–100.

- F. Bachmann, „The Uruk period in the Qadissiyah region (Irak)“. Poster auf der 14th ICAANE in Lyon (Frankreich)

- A. Otto & J. Jawdat, with contributions by Berthold Einwag and Christoph Fink: Results of the 2022–2024 Survey between Fara/Šuruppak and Ishān Baḥrīyat/Isin within the framework of the KALAM Project, Sommer 2025. (im Druck)

- J. Jawdat & F. Bachmann, “Uruk Period sites in the Heartland of cities between Fara/Shuruppak and Isin/Ishan Bahriyat”. (in Vorbereitung).

MitarbeiterInnen

Das Team besteht neben der Projektleiterin aus Dr. Berthold Einwag, Dr. Kai Kaniuth, Jacob Jawdat M.A. und Christoph Fink, M.A.

Dr. Friederike Bachmann war Mitarbeiterin der Surveys 2023 und 2025. Ilona Spalinger obliegt die Projektverwaltung.

An den Kampagnen vor Ort nahmen zahlreiche KollegInnen und Studierende aus dem Irak und aus Deutschland (LMU München) teil.

Weitere Informationen

Projektseite der Universität Bologna: https://site.unibo.it/kalam/en

Pressemitteilung: https://www.lmu.de/de/newsroom/news-und-events/news/lmu-startet-projekt-zum-schutz-des-kulturellen-erbes-in-irak-und-usbekistan.html

Kontakt

- Prof. Dr. Adelheid Otto: aotto@lmu.de

- PD Dr. Kai Kaniuth: kaniuth@vaa.fak12.uni-muenchen.de

- Jacob Jawdat, M.A.: jacob.jawdat@vaa.fak12.uni-muenchen.de